Interview by Felix Gräfenberg, on https://hiko.hypotheses.org/1034 ,22. Apr. 2022.

[Originally in: German]

Ein Interview mit Mèhèza Kalibani

Mèhèza Kalibani ist für Studium und Promotion aus Togo nach Deutschland gekommen. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Phonogrammen aus kolonialen Kontexten im Berliner Phonogramm-Archiv. Im Interview erklärt er, welchen Mehrwert akustische Quellen für die historische Forschung haben, berichtet von seiner Forschungsreise nach Westafrika – und klärt auf, was das alles mit Westfalen zu tun hat

Das Interview fand digital statt. Links: Mèhèza Kalibani, rechts: Felix Gräfenberg. (Foto: Felix Gräfenberg)

In Deiner Dissertation beschäftigst Du Dich mit einer eher ungewöhnlichen Quellengattung, nämlich mit Phonogrammen. Ich habe den Eindruck: Selbst unter Historiker:innen in Deutschland sind diese Quellen weitestgehend unbekannt. Magst Du kurz erklären, was es mit dem „Berliner Phonogramm-Archiv“ auf sich hat und was eigentlich Phonogramme sind?

Tatsächlich ist der Schall die Grundquelle meiner Untersuchungen. 1877 ergab sich durch die Erfindung des Phonographen die Möglichkeit zum Aufnehmen und Speichern vom Schall. Phonogramme waren die Accessoires des Phonographen. Auf ihnen wurde der aufgenommene Ton zur Wiedergabe gespeichert. Im Original sind sie aus Wachs in Form von Walzen. Es dauerte nicht lange bis der Apparat auch in deutschen Kolonien eingesetzt wurden. Tausende der damals entstandenen Aufnahmen befinden sich heute im Berliner Phonogramm-Archiv. Es wurde Anfang des 20. Jahrhundert gegründet und gab jahrzehntelang den Auftrag zur phonographischen Produktion von Musik und anderer Aufnahmen in außereuropäischen Gebieten. Hier setze ich mit meiner Forschung an.

Phonograph mit Wachswalzen. (Foto: Berliner Phonogramm-Archiv)

Wir Historiker:innen sind ja in der Regel vorrangig darin ausgebildet und geübt, uns mit Schriftquellen zu befassen. Welchen Mehrwert Siehst Du für die Kolonialgeschichtsforschung in der Auswertung dieser Phonogramme?

Die Ausweitung der Quellenbasis auch auf akustische Quellen erachte ich als äußerst wichtig und die Phongramme als eine durchaus relevante Quellengattung. Neben schriftlichen Quellen können uns auch akustische Quellen helfen, bestimmte Aspekt der Geschichte zu verstehen und aufzuarbeiten. Das Hörbare lässt einen die Geschichte anders fassen. Es sind keine reinen Erinnerungen zum Hören: Sie erzählen Geschichten – über Menschen, über Machtverhältnisse, über das koloniale System selbst. Die Aufnahmen werden nicht nur als solche untersucht, sondern zusammen mit vielen anderen Quellengattungen wie schriftlichen Dokumenten aus dem Archiv, Korrespondenzen, Transkriptionen von Aufnahmen, wissenschaftlichen Aufsätzen, Familiennachlässen und so weiter. Darüber hinaus ist die kulturelle Dimension dieser akustischen Objekte nicht zu unterschätzen, wenn auch man da vorsichtig sein sollte. Sie sind ein Erbe aus der Vergangenheit und potenzielle Quellen zu musikalischen Traditionen bestimmter Kulturen, die sich mit der Zeit gewandelt haben könnten. Manche Aufnahmen können in gewisser Hinsicht also als Kulturerbe betrachtet werden.

Wie bist Du denn auf diese kolonialen Tonaufnahmen aufmerksam geworden?

Das war reiner Zufall. 2017 habe ich zum ersten Mal über diese Aufnahmen erfahren. Das war durch eine Freundin, die damals an der Universität Düsseldorf studierte. Sie sollte eine Hausarbeit schreiben und brauchte meine Hilfe für die Übersetzung einer Aufnahme aus Togo in der Tem-Sprache. Ich fand das spannend, Stimmen und Musik aus der weiten Vergangenheit zu hören und war auch zugleich überrascht, dass ich davor niemals erfahren hatte, dass es akustische Spuren aus der Kolonialzeit gibt. Ich glaube, in Togo, wo ich herkomme, wissen auch kaum Menschen darüber.

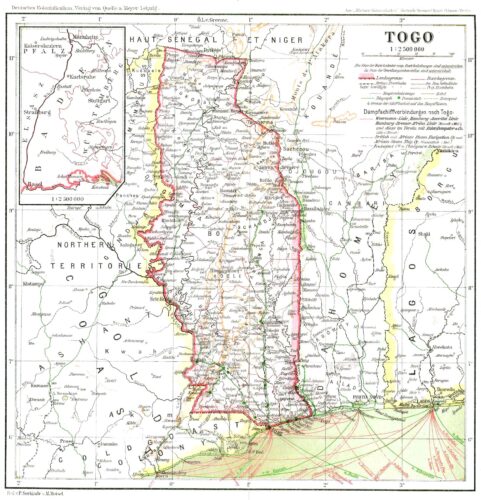

Zwischen 1884 und 1916 war Togo eine deutsche Kolonie in Westafrika (Karte: gemeinfrei)

Wir haben jetzt vor allem über ein Berliner Archiv geredet – und über Quellen aus Westafrika. Das hat auf den ersten Blick alles recht wenig mit Westfalen zu tun. Nun widmet sich nicht nur der Blog genau der Geschichte dieser Region, sondern Du bist auch Mitglied des Nachwuchsnetzwerks der historischen Kommission für Westfalen. Das bringt mich zu der Frage: Was hat dein Forschungsthema mit Westfalen zu tun?

Ich interessiere mich in meinem Projekt vor allem für die Kontexte der Aufnahmen, das heißt die kolonialen Machtverhältnisse unter denen die Aufnahmen gemacht wurden, wozu sie verwendet wurden, ob sie authentisch sind und wie heute damit umgegangen wird. Dabei untersuche ich Aufnahmen aus sieben Sammlungen. Es sind ausschließlich Aufnahmen, die von deutschen Kolonialbeamten in deutschen Kolonien gemacht wurden. Unter ihnen ist ein recht bekannter Mann aus Westfalen: Julius Smend (1873-1939).

Magst Du uns ein bisschen mehr über diesen Julius Smend erzählen?

Sehr gerne. Das ist ganz lustig: Aus dieser Zeit sind zwei Julius Smend aus Westfalen einigermaßen bekannt. Beide sind sogar verwandt und interessierten sich darüber hinaus auch noch für Musik. Das führt immer wieder zu Verwechselungen. Der erste (1857-1930) war ein Theologe aus Lengerich, der später in Münster lebte und wirkte. Er publizierte viel über Kirchenmusik. Für ihn interessiere ich mich nicht. Der zweite Julius Smend, über dessen Sammlungen ich auch arbeite, war Oberstleutnant und Kolonialbeamter. Er ist der Vater des Offizeirs Günther Smend (1912-1944), der am 30. September 1944 als Mitwisser des Attentats gegen Adolf Hitler hingerichtet wurde. Dieser Julius Smend jedenfalls wurde 1873 in Recke geboren und starb in Mülheim an der Ruhr im Jahr 1939. Er war zwischen 1900 und 1906 Bezirksamtsmann und Leiter der Polizeitruppe in Togo unter deutscher Kolonialherrschaft. Dem damaligen „Berliner Museum für Völkerkunde“, dem heutigen Ethnologischen Museum zu Berlin, schickte er von dort zahlreiche „völkerkundliche“ Objekte und menschliche Überreste aus Togo. In diesem Zeitraum machte er auch die Tonaufnahmen von Gesängen und Musik der Kolonisierten für das Berliner Phonogramm-Archiv.

Warum hat Julius Smend Musikstücke aufgenommen und wozu haben seine Aufnahmen in Deutschland gedient?

Verbreitet war damals die Annahme, dass die Kultur der Einheimischen durch den Kontakt mit westlichen Akteuren zum Aussterben verdammt sei. Im Rahmen einer Rettungsrhetorik wiesen sich europäische Wissenschaftler die Mission zu, so viel von den Objekten der Kolonisierten zu sammeln wie möglich. Sie sahen sich dabei als überlegene „Rasse“. Auch Immaterielle Gegenstände wie Bilder und Klänge, deren Erwerbung einen technischen Prozess wie Fotografie oder Tonaufnahmen erfordern, zählten zu den „gesammelten“ Objekten. Das Motiv war durchaus nicht die vermeintliche Rettung der Kulturgüter. In Deutschland dienten die Aufnahmen auch zur Befriedigung der Kuriosität schau- und hörlustiger Menschen, die sich damit einen Eindruck über die Kolonisierten und ihre Kulturen machen wollten. Bei großen Veranstaltungen wie die sogenannten „Völkerschauen“ wurde auch die Musik aus den Kolonien angeboten, die oft als „primitive“ oder „exotische Musik“ bezeichnet wurden. Damit bestätigte man sich in rassistischen Annahmen und reproduzierte entsprechende Stereotype. Das schuf eine Brücke zwischen Kolonie und Heimat und legitimierte die koloniale Herrschaft. Julius Smend selbst war von den unterschiedlichen Musikarten der Einheimischen fasziniert, wie er in seinen Aufsätzen schrieb. Auch in seinen Texten tauchen Begriffe wie „primitiv“ und „exotisch“ immer wieder auf.

In sogenannten „Völkerschauen“ wurden unter anderem Afrikaner:innen als „primitive“ und/oder „exotische“ Völker in den großen Städten Europas und Nordamerikas zur Schau gestellt. (Postkarte, um 1889, gemeinfrei)

Neben dieser rassistischen Abwertung von Afrikaner:innen und ihren Kulturgütern durch die Europäer:innen wird in der aktuellen Debatte um den Umgang mit materiellen Gegenständen kolonialer Provenienz oft die Tatsache kritisiert, dass sie oft unter Gewalt entstanden. Wie sieht es mit akustischen Objekten und ihrer Entstehung aus? Welche Rolle spielten Zwang und Gewaltanwendung bei der Produktion entsprechender Aufnahmen?

Ähnlich wie bei vielen anderen Objekten ist es schwer nachvollziehbar, wie die direkte Aufnahmesituation war und was die Einheimischen dazu brachte, bewegte oder ermunterte, ihre Stimmen in den Phonographentrichter zum Gehör zu bringen. Waren sie vom Apparat fasziniert, wurden sie dazu gezwungen oder war es für sie selbstverständlich? Es ist aufgrund der mangelhaften Quellenlage schwierig zu beantworten. Zum einen berichteten die Aufnehmer selten über die Aufnahmesituation und zum anderen wurde den Kolonisierten kein Wort gegeben. Aber betrachtet man das Profil der Kolonialbeamten selbst, so wird in vielen Fällen deutlich, dass sie oft nicht tolerant waren, wenn die Einheimischen gegen ihre Befehle protestierten. Viele von ihnen waren in Kolonialskandalen involviert. Das ist auch der Fall von Julius Smend, der 1907 einen blutigen „Strafzug“ gegen die Kolonisierten leitete, weil manche von ihnen sich gegen die Zwangsarbeit wehrten. Es ist also schwierig, von Freiwilligkeit im Rahmen der Entstehung dieser Aufnahmen zu sprechen. In jedem Fall ist es zu klären, bis zu welchem Grad die kolonialen Machtverhältnisse dabei eine Rolle spielten.

Die Entstehung der Phonogramme war geprägt von der assymetrischen Beziehung von Aufnehmenden und Aufgenommenen – auch wenn die Aufnahme nicht unter unmittelbarer Anwendung physischer Gewalt statt fand. (Deutscher Kolonialherr mit Einheimischen, um 1885, gemeinfrei)

Angenommen, die Aufnahmen seien ohne direkte Anwendung von Gewalt entstanden, wie authentisch sind sie? Konnten sich die Aufnehmer mit den Kolonisierten verständigen?

Davon kann man nicht ausgehen. Die meisten sogenannten „Sammler“ konnten die Landessprachen nicht und wenn überhaupt, dann nicht so gut, um sich mit den Einheimischen gut verständigen zu können. Sie waren in der Regel auf die Hilfe von Dolmetschern angewiesen. Dennoch waren diese nicht immer für die Sprachen geeignet, die sie zu dolmetschen hatten. Im Phonogramm-Archiv sind zu den Aufnahmen auch Transkriptionen und Übersetzungen von den Gesängen vorhanden, die von den Aufnehmern geschrieben wurden. Doch bei einer Auseinandersetzung dieser Aufnahmen und ihrer Transkriptionen mit den Sprachen und Kulturen, woher sie stammen, merkt man, dass die Übersetzungen oder die geschriebenen Texte oft fehlerhaft sind. Oft ist auch die Bedeutung der Gesungenen Lieder oder der Gesprochenen Sätze in der einheimischen Kultur eine ganz andere als die, die die Aufnehmer angegeben haben. Ob das an der Inkompetenz der Dolmetscher, einer falschen Interpretation durch den Kolonialbeamten liegt oder einfach daran zu verschulden ist, dass ihm als Protest falsch erklärt wurde, ist in jedem Fall herauszufinden. Darum ist es wichtig, in der Erforschung dieser Aufnahmen auch die Einheimischen aus den Herkunftskulturen miteinzubeziehen.

Wie gelingt Dir das in Deiner Forschung?

Ich versuche, sofern möglich, Eindrücke von Menschen aus den Herkunftskulturen einzubinden, indem ich mit ihnen ins Gespräch über die Aufnahmen suche. Außerdem lasse ich mir auch bei der Überprüfung der Übersetzungen helfen. Schließlich war ich von Anfang Januar bis Ende Februar dieses Jahres in Westafrika für die Feldforschungsarbeit auf den Spuren von ein paar Aufnahmen, die ich in meinem Dissertationsprojekt untersuche.

Wo genau warst du da und was hast du da gemacht?

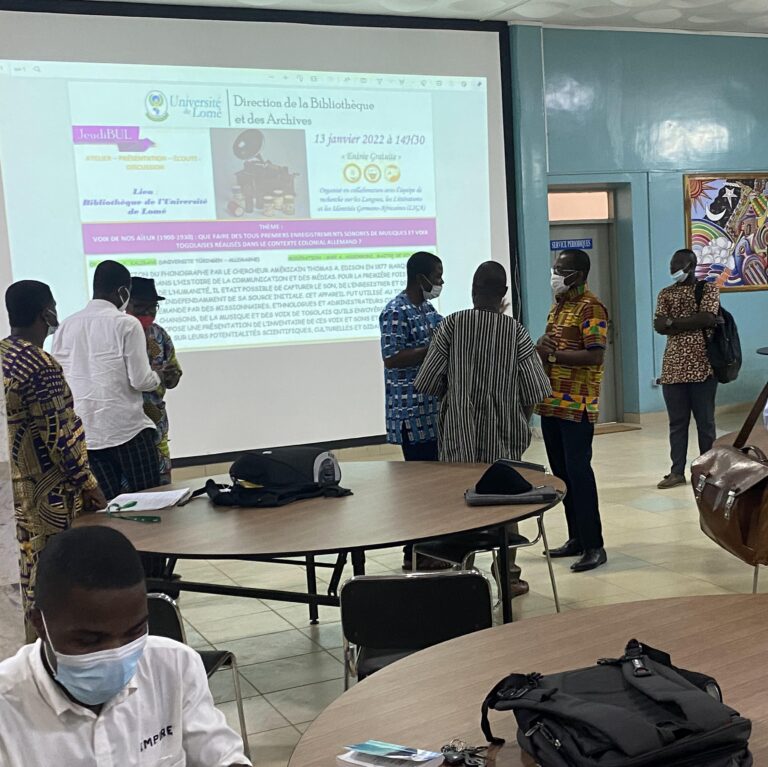

Ich war zunächst in mehreren Regionen in Togo und Benin sowie an der Grenze zwischen Togo und Ghana. In der togoischen Hauptstadt Lomé habe ich im Januar einen öffentlichen Workshop veranstaltet. Ziel war zunächst die Vorstellung der Sammlungen über dieses Land (es sind etwas mehr als zweihundert Einzelaufnahmen). Der nächste Teil des Workshops betraf die Diskussion über die Authentizität der Aufnahmen. Es gab ein kollektives Hören, und Entziffern des Inhalts der Aufnahmen. Und danach haben die Anwesenden gemeinsam darüber diskutiert, wie mit diesen Aufnahmen heute umgegangen werden sollte und ob Interesse bestünde, dass das Archiv sie teilt, welche Institutionen sie beherbergen würde, wer darauf zugreifen könnte und wie, welche Rolle diese Aufnahmen in Togo noch spielen könnten.

Am 13. Januar veranstaltete Mèhèza Kalibani den Workshop „Voix de nos aieux / Stimmen unserer Ahnen“ im Lesesaal der Universitätsbibliothek Lomé. (Foto: Mèhèza Kalibani)

Darüber hinaus habe ich das Nationalarchiv besucht und auch mit unterschiedlichen Akteuren vor Ort Interviews geführt, darunter Künstlern und Menschen, die im Kultur- und Archivbereich tätig sind, aber auch mit Königen. Dabei ging es grob um die Möglichkeiten, die diese Aufnahmen bieten. Für mich waren die Zusammenarbeit mit den Künstlern noch in anderer Hinsicht sehr fruchtbar: In den Sammlungen zu Togo sind mehrere Stücke zur „Trommelsprache“ vorhanden. Einige der Künstler, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sind auf diesem Gebiet ausgewiesene Spezialisten. Das hat mir bei der Auswertung der entsprechenden Aufnahmen sehr geholfen.

In Yometschin tauschte sich Mèhèza Kalibani mit Einheimischen über die kolonialen Phonogramme und den heutigen Umgang mit ihnen aus. (Foto: Mèhèza Kalibani )

Seine Forschungsreise führte Mèhèza Kalibani auch zu Recherchezwecken ins Nationalarchiv von Togo in Lomé. (Foto: Mèhèza Kalibani )

In Benin, wo ich auch war, habe ich ein paar historische Orte besucht und auch Interviews geführt. In Cotonou, die Hauptstadt Benins, habe ich mir bei der Transkription und Übersetzung von ein paar Tonaufnahmen aus der Sammlung Smend durch einen Professor helfen lassen, der Spezialist der gesungenen Sprache ist.

Wie haben die Menschen auf diese Aufnahmen reagiert?

Genau wie ich damals 2017 in Düsseldorf waren die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, überrascht, von diesen Aufnahmen zu erfahren – und darüber, dass diese erst jetzt, über 100 Jahre nach ihrer Entstehung, eine größere Bekanntheit erfahren. Alle waren begeistert, die Aufnahmen zu hören. Beim Workshop war die Beteiligung an der Diskussion sehr hoch. Auch für die Künstler war es besonders. Im Allgemeinen habe ich den Eindruck, dass das Interesse an den Aufnahmen groß ist und dass die Menschen vor Ort in diesen Aufnahmen nicht nur musikalische Schätze oder akustische Zeuge der Vergangenheit, sondern auch, und vor allem, Quellen mit potentiellen didaktischen, und kulturellen Eigenschaften sehen.

Professionelle Trommler der sprechenden Trommeln bei einem Toternfest in Yometchin (Foto: Mèhèza Kalibani)

Soll man also diese Aufnahmen zurückgeben? Wenn ja, in welcher Form?

Es ist nicht erstaunlich, dass viele oft so überrascht sind, von diesen Aufnahmen zu erfahren. Kaum Menschen aus den ehemaligen Kolonien wussten darüber. Woran das liegt? Ich glaube, lange Zeit hatte das Archiv die Türen geschlossen beziehungsweise die Aufnahmen versteckt. „Versteckt“ mag vielleicht hart klingen; jedenfalls haben die Archive nicht genug getan, um diese Aufnahmen für Menschen aus den ehemaligen Kolonien zugänglich zu machen. Durch welches Wunder sollte jemand in Togo oder Kamerun auf diese Aufnahmen kommen, wenn fast alle möglichen Recherchekanäle lange Zeit ausschließlich auf Deutsch waren und die Durchsuchung des Online-Katalogs des Ethnologischen Museums keine Filter nach Land und Medientyp ermöglichen? Was genau tut das Archiv, um das Publikum außerhalb Europas über die Existenz dieser Aufnahmen zu informieren? Das ist eine Frage, die man aktuell nicht befriedigend beantworten kann. Sie haben nicht mal ihre eigenen Social-Media-Kanäle. In der Regel stößt man ja erst durch einen glücklichen Zufall auf die Sammlungen.

Von einer Rückgabe würde ich aus pragmatischen Gründen also erstmal nicht sprechen, weil dies womöglich einen längeren Prozess erfordern würde, der das Zugänglichmachen noch weiter verzögern würde. Denn zurückgeben würde bedeuten, die Originalwachswalzen zu repatriieren. Dies würde mehr Zeit in Anspruch nehmen, da die Wachszylinder in das Register des Weltdokumentenerbes eingetragen wurden und dabei die Stiftung Preußischer Kulturbesitz als Eigentümer anerkannt wurde. Ich würde also eher von teilen statt zurückgeben sprechen. Mehr als die Hälfte der über 16.700 frühen Wachszylinderaufnahmen im Archiv wurden digitalisiert. Digitalisate kann man auf Datenträger kopieren oder per E-Mail verschicken, und dies, anders wie bei materiellen Gegenständen, ohne Verlust und ohne besondere Versandkosten. Also wenn der Wille besteht, diese Aufnahmen zu teilen, sind in ehemaligen deutschen Kolonien zweifellos zahlreiche Institutionen, die bereit wären, sie zu empfangen. Aber dazu müssten die Menschen dort erst über die Existenz der Aufnahmen erfahren. Und hier hätte das Archiv vielleicht eine lange Zeit vernachlässigte Aufgabe zu erledigen: Die Menschen außerhalb Europas informieren und ihnen seine Türen breiter als bisher öffnen.

Vorgeschlagene Zitierweise: Felix Gräfenberg, There and back again – Von Westafrika nach Westfalen und wieder zurück, in: Westfalen/Lippe – historisch, 22/04/2022, https://hiko.hypotheses.org/1034.

Mèhèza Kalibani studierte zunächst Germanistik, Literatur- und Kulturwissenschaft an der Université de Lomé in Togo (2010-2016). 2016 kam er für ein weiteres Studium in Internationale Kulturhistorische Studien in Siegen (2016-2019) aus Togo nach Deutschland. Seit 2019 promoviert er am Institut für Geschichtsdidaktik und Public History an der Universität Tübingen. Er ist Mitglied des Nachwuchsnetzwerks zur Geschichte Westfalens.

Das Thema seines Dissertationsprojekts lautet: „Verhörte(s) aus den deutschen Kolonien: Zur (post)kolonialen Bedeutung des akustischen kolonialen Kulturerbes am Beispiel von Sammlungen deutscher Kolonialbeamter im Berliner Phonogramm-Archiv“.